Cela fait désormais plusieurs années que les populations de grand gibier (cervidés et sangliers principalement) ne cessent de croître dans notre région, au grand dam des milieux naturels menacés par ce déséquilibre, des cultures agricoles endommagées par l’expansion des sangliers et des usagers de la forêt dont les activités sont mises en péril. Pourtant, les chasseurs se targuent toujours d’être de véritables gestionnaires de la faune sauvage.

Les chasseurs manquent encore leur cible pour le grand gibier

Gestionnaires en faute

En Wallonie, la gestion de la faune sauvage appartient uniquement aux propriétaires fonciers qui peuvent louer ou céder le droit de chasse (lié au droit de propriété) s’ils ne souhaitent pas chasser eux-mêmes. Au fil du temps, en espérant du chasseur une gestion responsable, la société – et donc le Gouvernement wallon – lui a laissé une grande liberté dans son activité, sans lui imposer un réel rôle de régulateur des populations de grand gibier, pourtant plus que nécessaire en l’absence de prédateurs naturels à un niveau suffisant en Wallonie. En effet, seuls la définition des périodes d’ouverture de la chasse et le plan de tir au cerf encadrent la gestion du gibier parmi l’ensemble des textes de loi en matière de chasse. Le reste vise surtout à encadrer la pratique de la chasse en elle-même.

Le plan de tir au cerf fut mis en place en 1993 pour protéger l’espèce qui risquait d’atteindre des effectifs trop faibles pour se maintenir (1). À l’origine, ce plan visant principalement à instaurer des quotas de tir maxima pour enrayer le déclin de l’espèce. Par la suite, l’outil s’est révélé particulièrement efficace et a dû évoluer (2). Le plan de tir détermine ainsi le nombre d’animaux, répartis le cas échéant en fonction de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé (3).

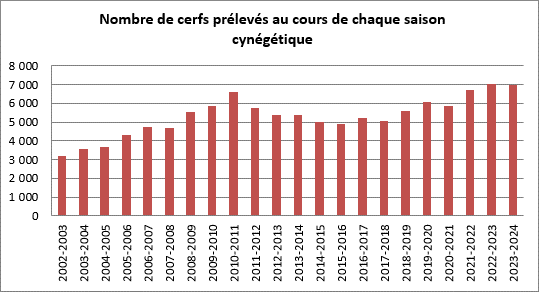

Le souci tient du fait que les plans de tirs ne sont que très rarement atteints. Depuis la saison de chasse 2011-2012, le nombre de cerfs non boisés prélevés est inférieur aux minima imposés (5). En 2024, seuls 88% du plan de tir des non-boisés ont été atteints (4409 cervidés non-boisés tirés sur un objectif de 4987) contre 96% du plan de tir des non-boisés atteints en 2023 (6). Au total, cela représente 24 plans de tir minima en défaut de réalisation sur 34, malgré la prolongation en janvier de la période de chasse en battue. Depuis 2010, le Parlement de Wallonie a adopté un projet de décret (7), clarifiant le fait que le non-respect des quotas de tir maximum ou minimum d’un plan de tir constituait bien une infraction à la loi sur la chasse. Comment expliquer dès lors que les chasseurs peuvent se permettre d’être en infraction depuis des années en termes de réalisation des plans de tir ?

Un premier élément de réponse s’appuie sur les manquements judiciaires qui découlent des procès-verbaux établis par l’administration à l’encontre des conseils cynégétiques n’ayant pas respecté leur plan de tir. Les parquets, à de très rares exceptions près, ne poursuivent généralement pas ce genre de délits (8), et le montant des rares amendes infligées est négligeable en comparaison des bénéfices financiers générés par les activités de chasse.

Un monde de la chasse qui se fourvoie

Face à la démographie effrénée des espèces de grand gibier liée au décrochage généralisé des plans de tir, le monde de la chasse ne manque pas de réponses pour se décharger de toute responsabilité.

En premier lieu, ce sont les quotas de tir qui sont pointés du doigt. Jugés trop ambitieux, irréalistes et déconnectés des réalités de terrain, ces objectifs sont inatteignables selon certains chasseurs (6). Les méthodes d’estimation seraient biaisées selon le lobby de la chasse, supposant des populations abondantes sans considérer les mouvements des animaux et leur absence potentielle aux moment des battues là où on les a estimés au printemps.

Pourtant, la méthode d’estimation utilisée fait appel à une modélisation fiable alimentée par les données des tableaux de chasse et par l’indice nocturne d’abondance (INA) résultant d’observations de terrain à l’échelle de chaque conseil cynégétique (5). Une fois les densités de population établies chaque printemps par le DNF, un plan de tir est négocié avec le Conseil Cynégétique, avec possibilité de recours pour les chasseurs en cas de désaccord. Les luttes d’influence entre territoires au sein même des Conseils Cynégétiques génèrent une distribution déséquilibrée qui compromet délibérément la réalisation effective des plans de tir (9).

Pourtant, la méthode d’estimation utilisée fait appel à une modélisation fiable alimentée par les données des tableaux de chasse et par l’indice nocturne d’abondance (INA) résultant d’observations de terrain à l’échelle de chaque conseil cynégétique (5). Une fois les densités de population établies chaque printemps par le DNF, un plan de tir est négocié avec le Conseil Cynégétique, avec possibilité de recours pour les chasseurs en cas de désaccord. Les luttes d’influence entre territoires au sein même des Conseils Cynégétiques génèrent une distribution déséquilibrée qui compromet délibérément la réalisation effective des plans de tir (9).

Les chasseurs n’hésitent pas non plus à mettre leurs manquements sur le dos de tous les autres utilisateurs de la forêt wallonne. Ils argumentent sans complexe que “la multiplication des promeneurs, sportifs et interventions forestières perturbe la faune, la rendant plus mobile et difficilement chassable” (6). Pire encore, la difficulté généralisée des prélèvements de gibier serait dûe à la présence du loup sur certains territoires wallons…

Même si le nombre d’usagers de la forêt augmente, il faut rappeler que le public est tenu de circuler sur les chemins et sentiers balisés. Même si certains utilisateurs enfreignent ces obligations, il est difficile de croire que quelques exceptions aient un impact significatif sur le comportement du gibier à l’échelle de la région wallonne, au même titre que la vingtaine de loups présents en Wallonie, principalement dans les Hautes-Fagnes (12).

L’argument de la présence du loup est d’autant plus fallacieux qu’on sait que le retour de cette espèce a au contraire mené à une réduction des quotas de chasse de 15 à 20 % dans certaines zones des Hautes-Fagnes (13). Dans un article à ce sujet, Thomas Wislet, garde-forestier du DNF sur le cantonnement de Malmedy, au cœur de la Zone de présence permanente (ZPP) du loup, précise clairement qu’à l’échelle du territoire wallon, le loup ne concurrence pas l’activité des chasseurs.

De plus, le code forestier prévoit de partager équitablement la forêt. En limiter l’accès aux autres usagers pour simplifier les prélèvements de gibier par les chasseurs paraît donc inacceptable. C’est pourtant ce qui a lieu depuis cinq ans et sera autorisé les cinq prochaines années encore en prolongeant les battues en janvier.

Enfin, en arguant que les gestionnaires de chasse ne peuvent pas organiser de battues efficaces en janvier quand le Gouvernement accorde la prolongation de la chasse dans l’urgence, le monde de la chasse a obtenu que les battues au grand gibier soient désormais autorisées d’octobre à fin janvier pour les cinq prochaines années (14). Le problème, c’est que de nombreuses parties prenantes (scientifiques, naturalistes et même responsables politiques) s’accordent à dire que la chute très tardive des feuilles, liée au réchauffement climatique, complique les prélèvements en début de saison (15). Fort de ce constat, le monde de la chasse aurait aisément pu réclamer un décalage de l’ouverture des battues au grand gibier à la mi-octobre, voire idéalement au 1er novembre, pour justifier leur prolongation en janvier, tout en faisant un pas vers l’ensemble des usagers de la forêt wallonne.

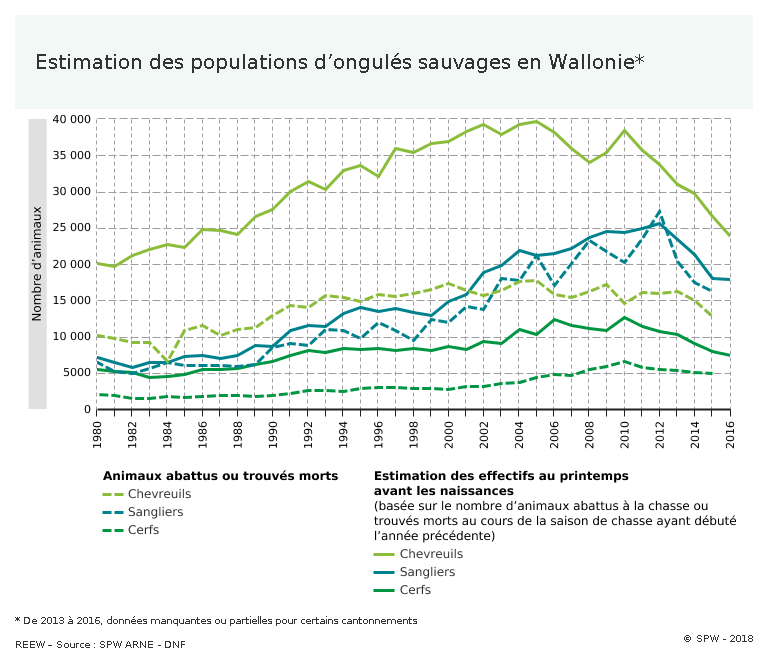

Une démographie galopante

Les déficits de prélèvements des populations de grand gibier par les chasseurs ne datent pas d’hier et les données démographiques en attestent. En 30 ans, les populations de grand gibier dans nos régions se sont développées si intensément qu’elles ont triplé pour le sanglier et doublé pour le chevreuil et le cerf (16). Le constat est le même dans plusieurs autres régions d’Europe. Le réchauffement climatique, qui n’est pas sans incidence sur la production des fruits forestiers et la clémence des hivers, favorise certainement l’augmentation des populations, à l’instar des pratiques agricoles qui offrent plus que jamais le gîte et le couvert entre autres au sanglier. En revanche, il est désormais indiscutable que certaines pratiques de chasse ont également un impact non-négligeable sur la démographie des espèces de grand gibier.

Les surpopulations de grand gibier causent un déséquilibre tant au niveau des forêts, pour lesquelles la régénération naturelle est de plus en plus difficile, qu’en zone agricole où les ravages ont été évalués à une moyenne annuelle de 811 705 € sur la période 2020-2022 par le Service Public de Wallonie et l’ASBL Fourrages Mieux (17). Les surdensités observées localement présentent également des atteintes insupportables à la biodiversité, des risques liés à la peste porcine africaine (survenue en 2018-2019 en Wallonie) et représentent aussi un vrai danger sur la sécurité routière en zones périurbaines. Il convient dès lors d’agir rapidement et efficacement pour limiter autant que possible ce déséquilibre en adaptant les populations avec la capacité d’accueil du milieu.

Le manque de volonté des chasseurs à réguler les populations de gibier sauvage

Il est nécessaire de réguler les populations de grand gibier dans les zones où elles sont surdensitaires et nuisent à l’équilibre faune-flore indispensable à la pérennité des espaces naturels. Mais se tourner vers les chasseurs pour ce faire n’est pas aussi simple qu’il y paraît dans la mesure où la chasse est une activité d’agrément et que son organisation recherche avant tout la satisfaction des pratiquants.

Dans ses territoires de chasse, le gestionnaire censé maintenir l’équilibre faune-flore, veille à la préservation du gibier pour pérenniser son activité en veillant à garantir un tableau de chasse minimum en réponse aux efforts financiers consentis. “Une chasse mixte se loue généralement de l’ordre de 30 à 50 € l’hectare, et jusqu’à 80 voire 100 € et plus en fonction de la densité des cervidés”, détaillait le vice-président du Royal Saint-Hubert Club de Belgique dans un article paru dans La Libre en janvier 2025 (18). Même si le législateur wallon a progressivement adopté des mesures pour limiter les dérives de la chasse-gestion (mise en place du plan de tir pour le cerf, interdiction de chasser en territoire clôturé, réglementation du nourrissage artificiel…), cette marchandisation explique à elle seule pourquoi de nombreux territoires de chasse maintiennent volontairement des populations surdensitaires de gibier.

La préservation du capital reproductif des ongulés, et plus singulièrement du sanglier, résulte également d’une pratique occultée par le monde de la chasse qui n’a été interdite pour cette espèce que lors de la saison cynégétique 2018-2019 : les restrictions sur les tirs. La chasse du sanglier n’étant soumis qu’à des plans de tir volontaires de la part des conseils cynégétiques, une “formule” de prélèvement circule depuis des décennies pour garantir une augmentation du nombre d’animaux d’une saison à l’autre (voir illustration), menant inévitablement à l’augmentation des populations (2). Pour le cerf, les plans de tir légaux obligent les chasseurs à prélever un certain nombre de biches (et bichettes), afin de garantir qu’ils s’attaquent au capital reproducteur. Il n’est donc pas surprenant de constater que le monde de la chasse remet en question ces quotas de tir puisque ce dispositif légal pourrait nuire à l’assurance du maintien de tableaux de chasse plantureux à long terme.

Pratique symptomatique des dérives de la gestion du grand gibier, le nourrissage dit dissuasif du sanglier, initialement prévu pour éloigner l’espèce des zones agricoles, s’est vu dévoyé en un outil efficace pour améliorer le taux de survie de cette espèce et son taux de reproduction (20).

Le nourrissage artificiel a un triple effet sur la prolificité des laies : augmentation de la taille des portées, allongement de la saison de reproduction et reproduction plus précoce (20). Il maintient également les animaux sur les territoires où l’on espère les trouver pour la battue (2). Les sites de nourrissage « dissuasif » attirent aussi les cervidés. Cette pratique de « chasse gestion » maintient ainsi des populations de cerfs et chevreuils dépassant la capacité naturelle de la forêt (9).

Et maintenant ?

Même si des mesures ont été prises pour tenter d’atténuer l’effet des dérives liées à la marchandisation de la chasse, la gestion de la faune sauvage est trop souvent laissée au bon vouloir des chasseurs. Il est temps que le Gouvernement wallon prenne des mesures ambitieuses pour que la chasse devienne un réel outil de gestion des populations et non plus une simple activité de loisir.

Pour atteindre les objectifs minimaux de prélèvements pour le cerf, l’instauration de véritables sanctions en cas de non-réalisation des plans de tir apparaît comme la solution la plus souhaitable. Une disposition envisagée en 2012 consistait à pénaliser les territoires de chasse concernés en leur retirant la possibilité de tirer des cerfs boisés. Comme le trophée est la motivation principale de la chasse, cette disposition pourrait avoir un effet significatif sur la régulation de cette espèce (9).

Des restrictions sur le nourrissage artificiel sont également à prévoir. Cela aura pour effet de limiter le taux de reproduction du sanglier mais aussi de favoriser sa circulation vers les territoires dont la capacité d’accueil est plus importante (9).

La gestion de la faune sauvage ne peut plus être laissée aux seuls intérêts cynégétiques : elle doit reposer sur une approche durable, équitable et réellement concertée. Le Luxembourg en offre un exemple inspirant : sa Loi sur la chasse, entièrement réécrite en 2011, consacre la faune comme bien commun (res communis) et en confie la gestion à un conseil consultatif où administrations, secteurs agricole, forestier, environnemental et chasseurs siègent à parts égales. Une telle réforme, fondée sur l’équilibre et la transparence, montre qu’un autre modèle est non seulement possible, mais nécessaire.

Références

-

- Jadoul G., Verhoeven J.-P. (1990). Le dernier cerf. Éd. du Perron, 192 p.

- Scohy, J.-P. (2024). On a retrouvé le principal responsable de la prolifération des sangliers ! Vers une modification fondamentale de paradigme en matière de chasse, au-delà des polémiques ? Forêt.Nature n° 171, p.18-23

- AGW (1993). Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf (22 avril 1993) (M.B. 8 mai 1993).

- Service Public de Wallonie. (N.C). Plans de tir. La biodiversité en Wallonie.

https://environnement.wallonie.be/home/gestion-environnementale/gestion-de-la-chasse/plans-de-tir.html - Licoppe A., Malengreaux C., Duran V. et Bertouille S. (2018). Le plan de tir « cerf » en Wallonie. Forêt.Nature n°146, p.42-47

- Royal Saint-Hubert Club de Belgique. (2025). Plans de tir 2024 : un déficit chiffré, un débat ravivé. Chasse & Nature 117e année n°3, mars 2025, p.24-27

- Décret (2010). Décret modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse, en ce qui concerne son article 1er quater relatif au plan de tir (21 octobre 2010) (M.B. 3 novembre 2010)

- Parlement wallon. Session 2020-2021. Question écrite d’André Antoine à Willy Borsus, Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences. 22 novembre 2021.

- Delvaux, L. (décembre 2015). La Forêt wallonne, une chasse gardée – Le poids du lobby de la chasse.

- Leroy, C. (2025, avril). Pourquoi des ASBL de protection de l’environnement reprochent à des chasseurs… de ne pas assez chasser. Le Vif

- Bertouille S., Manet B. (2017). Le constat de tir ou de mortalité : des informations de qualité pour une exploitation pertinente des résultats. Forêt.Nature n°144, p.51-55.

- Natagora. (2024, 19 décembre). Le loup face au recul des mesures de conservation : quels enjeux et comment agir ?

https://www.natagora.be/news/le-loup-face-au-recul-des-mesures-de-conservation-quels-enjeux-et-comment-agir#:~:text=En%202023%2C%20on%20comptait%2020,principalement%20dans%20les%20Hautes%2DFagnes. - N.C. (2024). Vers une réduction des quotas de chasse ? Tchak, juin 2024, p.65

- Gouvernement wallon. (2025, 24 avril). Chasse en Wallonie : un nouveau cadre pour 5 ans [Communiqué de presse].

https://dalcq.wallonie.be/home/actualites/presses/Chasse-en-Wallonie-Un-nouveau-cadre-pour-5%20ans..html - Parlement wallon. Session 2022-2023. Question écrite de Jean-Philippe Florent à Willy Borsus, Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences. 2 mars 2023.

- Service Public de Wallonie (ARNE – DNF). (N.C). Mammifères. La biodiversité en Wallonie.

https://biodiversite.wallonie.be/fr/etudes-et-suivis.html?IDC=5950 - Service Public de Wallonie. (19.10.2023). Sangliers : de nouvelles mesures pour lutter contre les nuisances. Wallonie.

https://www.wallonie.be/fr/actualites/sangliers-de-nouvelles-mesures-pour-lutter-contre-les-nuisances - Mikolajczak C. (2025, janvier) Le droit de chasse a-t-il atteint un sommet ? La Libre Belgique

- Marchal C., (2005) Op cit. Voir les enquêtes menées à ce sujet auprès des Conseils cynégétiques

- Milner J. M., van Beest F. M., Schmidt K. T., Brook, R. K., and Storaas, T. (2014). To feed or not to feed? Evidence of the intended and unintended effects of feeding wild ungulates. The Journal of Wildlife Management 78, 1322–1334. http://pure.au.dk/portal/files/84424877/Milner_et_al_2014_JWM_To_feed_or_not_to_feed.pdf