Les rapaces fascinent de nombreux amateurs d’oiseaux. Mais ces oiseaux magnifiques sont souvent observés en vol, parfois à grande distance, ce qui rend leur identification peu aisée. Profitons de la présence estivale de plusieurs espèces dans nos régions pour nous pencher sur la manière d’identifier les rapaces en vol en les comparant avec leurs plus proches cousins.

Identifier les rapaces en vol

Crédit : Bosco Darimont

L’importance de la silhouette dans l’identification des oiseaux

Les rapaces sont rarement observés dans des conditions idéales, permettant de voir tous les détails de leur plumage. Ils sont la plupart du temps vus en vol, souvent à contre-jour (au moins partiellement). Leur grande taille permet de les repérer de loin, mais la distance ne permet pas une observation détaillée. C’est pourquoi, encore plus que pour les autres groupes d’oiseaux, les critères de structure tels que la silhouette jouent un rôle crucial dans leur identification.

En observant un rapace, analyser la longueur et la forme de la queue, des ailes et de la tête, ainsi que de prêter attention aux mouvements de vol sont donc de bonnes habitudes à adopter. Les couleurs n’ont qu’une importance secondaire, car elles sont rarement bien visibles. Tout au plus, on essaiera de distinguer des contrastes entre des zones plus claires et des zones plus foncées.

Silhouette typique de la Buse variable : queue courte en éventail, ailes larges, arrondies et tendues. Crédit : Luc Claes

En plané rectiligne, la Buse variable modifie fortement sa silhouette. L'angle selon laquelle elle est observée peut rendre l'évaluation de la silhouette encore plus complexe. Crédit : Luc Claes

La posture de l’oiseau a également son importance (position des ailes par rapport à l’horizontale, rémiges primaires légèrement repliées ou non, etc.). Mais il faut garder à l’esprit que la silhouette des rapaces dépend du contexte, et notamment de leur type de vol. Une buse variable par exemple a la queue et les ailes bien étalées lorsqu’elle cercle pour s’élever dans les ascendances thermiques, arborant sa silhouette typique, ailes tendues et queue en éventail. Mais elle tient sa queue serrée et les ailes légèrement repliées, transformant drastiquement sa silhouette, lorsqu’elle plane de manière plus rectiligne. De plus, la position relative de l’observateur et de l’oiseau influence fortement la perception de sa silhouette.

Espèces de référence et phénologie

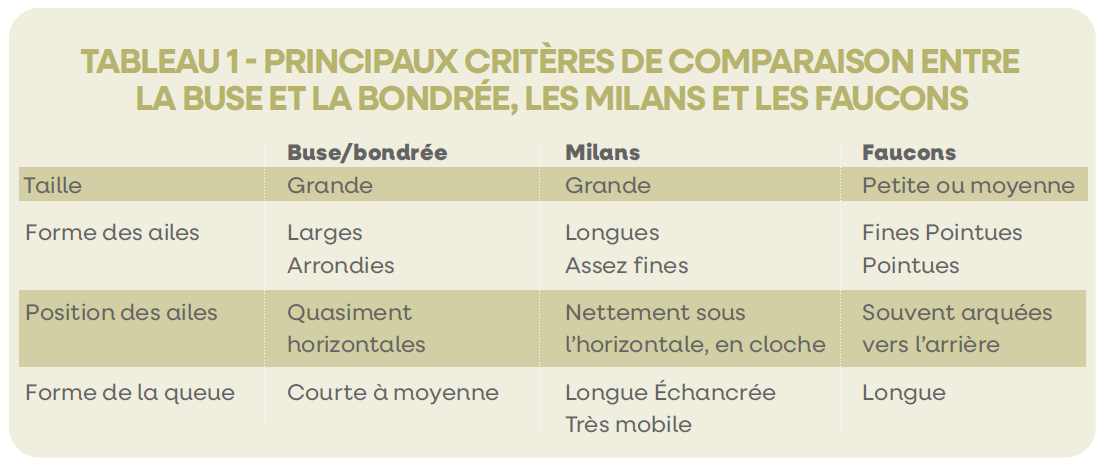

Dans les lignes qui suivent, trois groupes de rapaces (buse et bondrée, milans, et faucons) sont passés en revue. Le tableau 1 reprend de manière très simplifiée les principales différences entre les groupes considérés. Pour chaque groupe abordé, les espèces sédentaires, plus communes et donc en général mieux connues des ornithologues amateurs, sont considérées comme des espèces de référence. Celles-ci peuvent servir de base de comparaison pour identifier les espèces qui leurs sont proches, et qui ne sont présentes dans nos contrées qu’en période de reproduction. Les espèces présentées ici ne sont que quelques exemples choisis d’espèces communes. L’objectif de cet article n’est pas d’effectuer une analyse comparative exhaustive de toutes les espèces de rapaces pouvant être confondues entre elles. Les espèces plus rares ou accidentelles ne sont pas abordées ici.

En plus de l’utilité des critères de structure, cette méthode illustre l’importance de la phénologie (les périodes de présence des différentes espèces au cours de l’année) comme aide supplémentaire à l’identification. Par exemple, en hiver, il n’y a aucun risque de confondre une Buse variable avec une Bondrée apivore, car à ce moment ces dernières se trouvent sur leurs zones d’hivernage dans le sud de l’Afrique.

La Buse variable et la Bondrée apivore

Buse variable. Crédit : Luc Claes

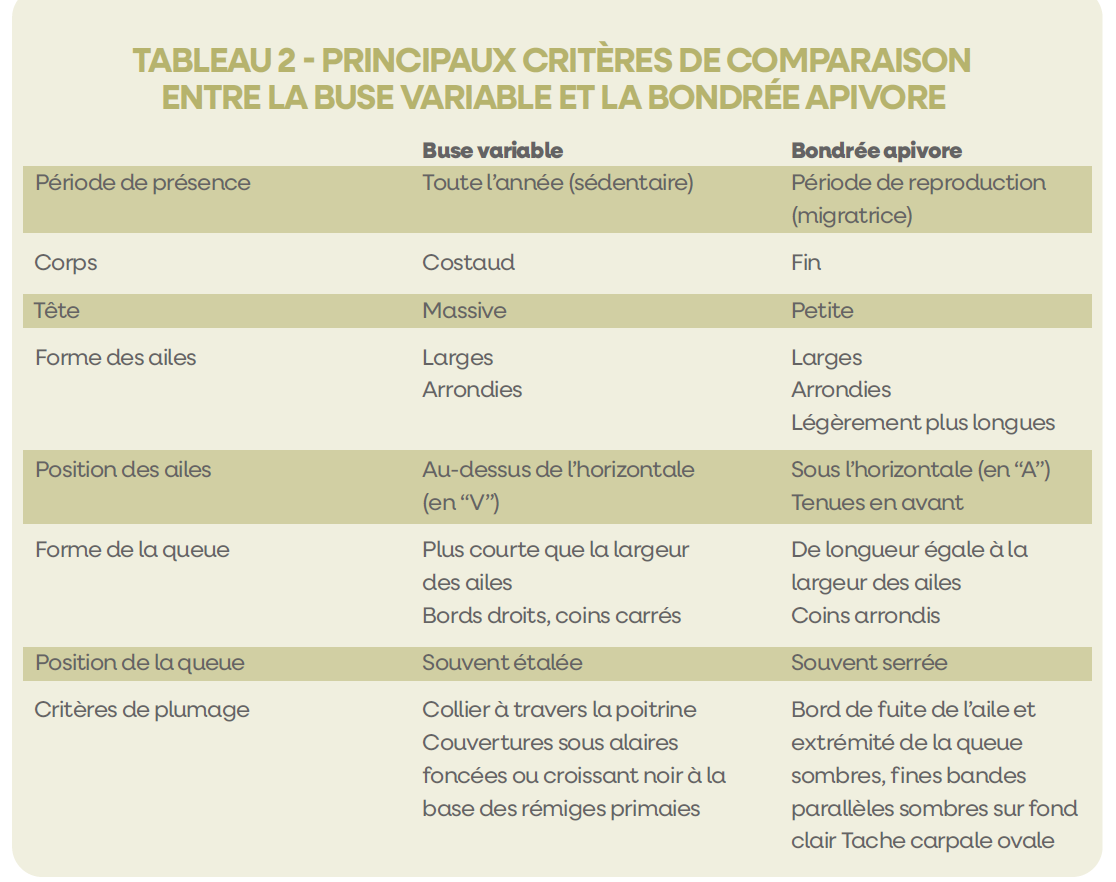

La Buse variable est l’un des rapaces les plus communs de nos régions. C’est une espèce sédentaire, présente toute l’année sur l’ensemble de notre pays. Comme son nom l’indique, son plumage est très variable (la coloration générale peut aller d’un brun très foncé à presque blanc). Encore plus que d’autres rapaces, la buse est donc surtout identifiée par sa silhouette. Il s’agit d’un rapace de taille moyenne, au corps assez trapu, et à grosse tête. Ses ailes sont larges et arrondies. La queue est courte (plus courte que la largeur de l’aile), et souvent tenue en éventail. Lorsqu’elle cercle dans les airs pour s’élever dans les ascendances thermiques, la Buse variable tient ses ailes au-dessus de l’horizontale, en “V” aplati (Buse Variable).

Certains critères de plumage peuvent être distingués, malgré la grande variabilité de colorations de l’espèce. Tout d’abord, la Buse variable possède toujours une sorte de collier barrant la poitrine (soit un collier clair sur un poitrine à dominante foncée, soit un collier foncé sur une poitrine claire). Par ailleurs, le plus souvent, les couvertures sous alaires foncées contrastent avec les rémiges, plus claires à l’exception du bord de fuite foncé chez les adultes. Chez les individus les plus pâles, les couvertures sous-alaires forment un croissant noir à la base des rémiges primaires.

Bondrée apivore. Crédit : François Stocman

La Bondrée apivore est un rapace migrateur qui hiverne en Afrique subsaharienne. Elle est présente chez nous entre mai et août. La bondrée n’appartient pas au même genre que la Buse (Pernis apivorus vs. Buteo buteo), mais elle est souvent confondue avec elle en raison de leur silhouette ressemblante. De plus, son plumage n’est pas moins variable que celui de la buse. Par rapport à la Buse variable, la Bondrée apivore est plus chétive et se distingue par une queue légèrement plus longue (égale à la largeur de l’aile) souvent tenue serrée et à coins arrondis, et des ailes légèrement plus longues souvent tenues un peu en avant, créant un petit renfoncement dans lequel se trouve sa tête, moins massive que celle de la buse. Lorsqu’elle plane, la bondrée tient ses ailes légèrement en-dessous de l’horizontale (un peu comme un “A” aplati (Bondrée Apivore)).

En termes de plumage, de dessous, tant l’aile que la queue comportent de fines bandes parallèles sombres et se terminent par un bord de fuite sombre. Ces motifs sont plus marqués chez le mâle adulte que chez la femelle et les juvéniles. Les ailes comportent une tache carpale ovale.

Les milans

Milan royal. Crédit : Luc Claes

Milan noir. Crédit : François Stocman

Deux espèces de milans (genre Milvus) peuvent être observées en Belgique. Le Milan royal est un migrateur partiel présent chez nous en toute saison, mais dont les effectifs sont bien plus nombreux en été, et encore plus en passage migratoire (mars et octobre). Le Milan royal se caractérise par une silhouette aux ailes longues tombant sous l’horizontale, une plage alaire pâle au niveau des rémiges primaires visible de dessous et une longue queue très échancrée de teinte rousse qui pivote régulièrement pour diriger la trajectoire de vol de l’oiseau.

Le Milan noir, quant à lui est un migrateur transsaharien (son nom scientifique est Milvus migrans), présent dans nos régions principalement entre avril et fin juillet. En comparaison avec le Milan royal, le Milan noir a une queue plus courte et moins échancrée, et a des ailes légèrement plus courtes et plus larges (sur photo, une sixième rémige primaire peut être distinguée sur l’aile digitée, contre cing chez le Milan royal), et est plus sombre et moins contrasté (queue gris-brun, panneau alaire clair moins visible).

Les faucons

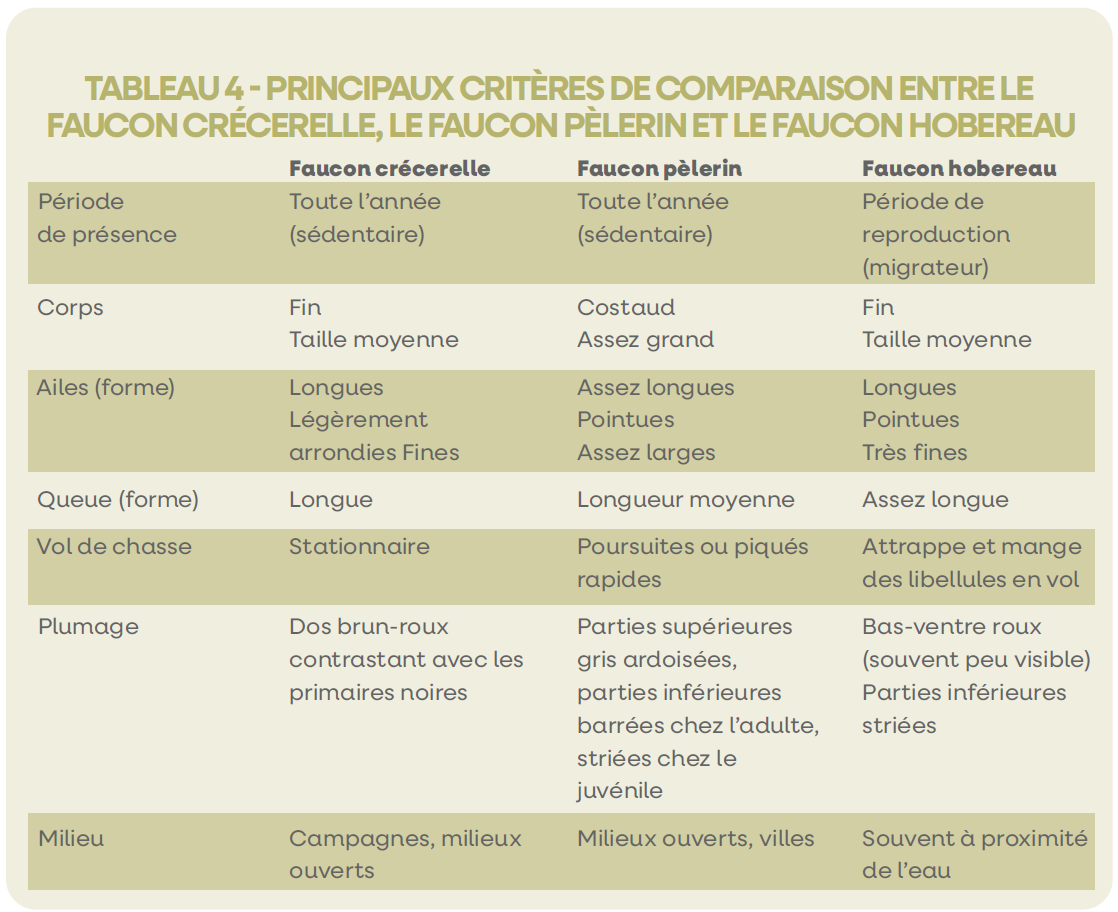

Les faucons sont un groupe d’oiseaux de proie phylogénétiquement distinct des rapaces. Par rapport à ces derniers, ils sont généralement distingués par une queue assez longue, des ailes fines et pointues, et une taille relativement petite. Leur vol est rapide et souvent acrobatique, car de nombreuses espèces de faucons chassent leur proies en vol.

Faucon crécerelle. Crédit : Luc Claes

Le Faucon crécerelle est de taille moyenne, et son corps est fin. Sa queue est longue et fine, et ses ailes sont longues et étroites, légèrement arrondies à leur extrémité par rapport aux autres faucons. Le Faucon crécerelle adopte très souvent une technique de chasse typique en vol sur place. Mais il n’est pas le seul oiseau de proie à effectuer des vols stationnaires : le Faucon kobez, la Buse variable, la Buse pattue, l’Élanion blanc, le Balbusard pêcheur, ou encore le Circaète Jean-le-Blanc en sont capables également. Mais par rapport à ceux-ci, d’autres critères (silhouette, fréquence de battement des ailes, taille, contrastes) permettent de distinguer aisément le Faucon crécerelle.

Quand les conditions lumineuses le permettent, et s’il peut être vu du dessus, le Faucon crécerelle possède un dos et des couvertures sus-alaires brun-roux contrastant avec le bout des ailes noires, qui le distingue des autres faucons.

Faucon pèlerin. Crédit : Bosco Darimont

Le Faucon pèlerin est le plus grand des faucons que l’on trouve chez nous. Il est sédentaire et peut donc être observé toute l’année. Ces dernières décennies, il a colonisé de nombreux bâtiments élevés jusqu’au cœur des grandes villes pour établir son nid. On trouve par exemple une quinzaine de couples à Bruxelles. Par rapport au Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin est nettement plus costaud et trapu, et a une silhouette plus compacte. Ses ailes sont relativement larges, et la queue n’est que moyennement longue. Son plumage adulte est gris ardoisé sur le dessus, et blanc finement barré de noir sur le dessous.

Faucon hobereau. Crédit : Luc Claes

Le Faucon hobereau est un rapace migrateur transsaharien, qui est présent en Belgique d’avril à septembre. On dit souvent de lui qu’il ressemble à un grand martinet, en raison de sa silhouette fine et élancée, avec le bout des ailes (les rémiges primaires) ramené en arrière. De plus, comme le Faucon hobereau se nourrit de gros insectes et de petits oiseaux qu’il capture exclusivement en vol, il effectue des acrobaties aériennes impressionnantes qui ne sont pas sans rappeler le martinet. Les proies de petite taille sont consommées directement en vol, lors de planés durant lesquels l’oiseau ramène ses pattes vers sa tête. Ces mouvements sont typiques de l’espèce et constituent un bon indice d’identification. Pour le différencier plus précisément des autres faucons, c’est une fois encore aux critères de structure qu’il faut se fier. Par rapport au Faucon pèlerin, le Faucon hobereau est plus petit, a des ailes beaucoup plus fines et plus pointues, est beaucoup plus fin et effilé, et a une queue plus longue. En comparaison au Faucon crécerelle, la taille du hobereau est similaire, mais sa queue est plus longue, et les ailes sont plus fines et plus souvent tenues ramenées vers l’arrière.

En termes de plumage, le Faucon hobereau est assez semblable au Faucon pèlerin. Lorsque les conditions d’observation sont bonnes, on peut distinguer de nettes rayures noires (voir aussi encadré) sur le dessous du corps. Le bas-ventre du Faucon hobereau est de couleur rouille qui le distingue du Faucon pèlerin. Cependant, cette caractéristique n’est visible qu’en bonnes conditions lumineuses, ce qui n’est pas fréquent pour cet oiseau souvent observé en vol, donc souvent à contre-jour.

Rayé ou barré ?

Dans le cadre de la description du plumage des oiseaux, le terme rayé désigne des motifs verticaux, dans l’axe du corps de l’oiseau. Le terme barré, en revanche, s’applique aux motifs horizontaux, perpendiculaires au corps de l’oiseau. Les plumages du Faucon hobereau et du Faucon pèlerin illustrent toute l’importance de ces nuances. Les parties inférieures du Faucon hobereau sont rayées. Chez le Faucon pèlerin, l’orientation du motif des parties inférieures évolue au cours de la vie de l’oiseau : d’abord rayée chez les juvéniles (noir sur fond brunâtre), puis barrée chez les adultes (noir sur fond blanc).

L’identification des rapaces en hiver

Il est également intéressant de prêter attention aux familles de rapaces présentées dans cet article lors de la saison hivernale. Les espèces sédentaires, qui sont nos espèces de référence, seront toujours présentes. Pour certaines, les effectifs sont renforcés par des individus venus du nord du continent pour passer l’hiver sous nos latitudes plus clémentes. Chez les faucons, le crécerelle et le pèlerin continueront à fréquenter nos régions, et le hobereau laissera sa place au petit Faucon émerillon. Chez les buses et les bondrées, la rare buse pattue nous parviendra de scandinavie alors que la bondrée apivore nous aura quittés pour l’Afrique subsaharienne, tandis que les effectifs locaux de buses variables seront renforcés par des individus venus du nord du continent pour passer l’hiver sous nos latitudes plus clémentes. Quant aux milans, ils ne présentent aucun risque de confusion en hiver, car la seule espèce qui peut être observée en Belgique en dehors de la saison de reproduction est le Milan royal, mais les effectifs sont bien moindres qu’au printemps et en été.

Conclusion

En observant les rapaces, une analyse attentive de la silhouette est toujours très utile et permet souvent d’identifier l’oiseau, même à grande distance et en mauvaises conditions lumineuses. Les critères de plumage, s’ils gardent bien sûr leur importance, ne doivent être considérés que dans un second temps. En appliquant ces principes, il deviendra progressivement possible de se familiariser avec les espèces décrites dans cet article et de les identifier avec de plus en plus de certitude. Suivre une approche similaire permettra également d’aborder progressivement les rapaces appartenant à d’autres familles non évoquées ici (épervier et autour, busards, etc.).

Nous tenons à remercier Luc Claes, Bosco Darimont et François Stocman d’avoir mis à disposition leurs photos pour illustrer cet article.